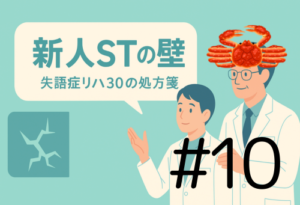

失語症の評価中に、患者さんが読み書きの課題で大きくつまずき、検査が進められなくなる…。そんな場面に戸惑ったことはありませんか?今回は、読み書き困難のある患者さんに検査を途中で諦めずに続けるための代替尺度の考え方をみてみましょう。

K子さん

K子さん検査中に読み書き課題で完全に止まってしまい、続けられませんでした。どうしたらいいでしょうか?

そういうこと、よくありますね。まずは「何を測りたいか」を整理しよう。書字や読字ができないなら、音声ベースで代用できる課題がないか確認してみよう。

例えば、音読が難しい場合はどうしますか?

聴覚理解の課題や、絵カードを用いたマッチング課題に切り替えるといいね。読む代わりに「見て」「指差して」反応してもらう。

書字課題も難しい場合は?

口頭でのスペリングや、文字選択式の課題に変更する方法もある。例えば50音カードを並べて選んでもらうだけでも情報は十分とれますね。

検査の信頼性は保てますか?

目的を明確にして代替手段を選べば問題ないよ。読み書きそのものの能力を測るのではなく、言語理解や表出の全体像を把握する視点が大切。

なるほど。代替手段を準備しておいて、柔軟に切り替えます!

🔑 Key Point|要点整理

- Why:読み書き困難のある患者に従来の検査を続けると、正しい言語機能評価ができず、心理的負担も大きくなるため。

- How:

- 検査目的を明確化:「読む・書く力」を測るのか、「言語理解・表出全体」を見たいのか確認

- 代替課題例:

・読字→絵カードマッチング、聴覚理解課題

・書字→文字カード選択、口頭スペリング - 反応手段を工夫:指差し・選択肢・ジェスチャーなど非書字反応を活用

- Tip:「この検査ができない=全く能力がない」ではない。反応方法を変えるだけで多くの情報が得られることもあります。

あなたは読み書き困難の患者さんにどんな代替課題を使っていますか?

ぜひコメント欄でアイデアをシェアしてください!

📝 Memo|参考資料

「難しい」といわれる失語リハビリテーション、少しでもギモンが解決するようにまとめました!

言語訓練立案の基礎知識、具体的手順と方法について、随所に臨床上のポイントと注意点を交えわかりやすく解説。 目の前の失語症者に今どのような訓練や支援が必要なのか、立ち止まって考えたい時に参考となる1冊。

コメント